En février 2010, la tempête Xynthia a démontré que la localisation et la configuration des constructions résidentielles peuvent constituer un piège pour leurs occupants en cas d'inondation par la mer. L'indice V.I.E. propose une approche cartographique pour mieux comprendre cette situation et mesurer la pertinence de stratégies d'adaptation. Il permet :

- D'établir un diagnostic fin de la vulnérabilité des territoires exposés afin d'identifier dès aujourd'hui les secteurs où il est nécessaire d'agir en priorité.

- De réfléchir aux différentes stratégies de réduction de la vulnérabilité et de les comparer, au travers de l'analyse économique, pour proposer des pistes d'actions adaptées.

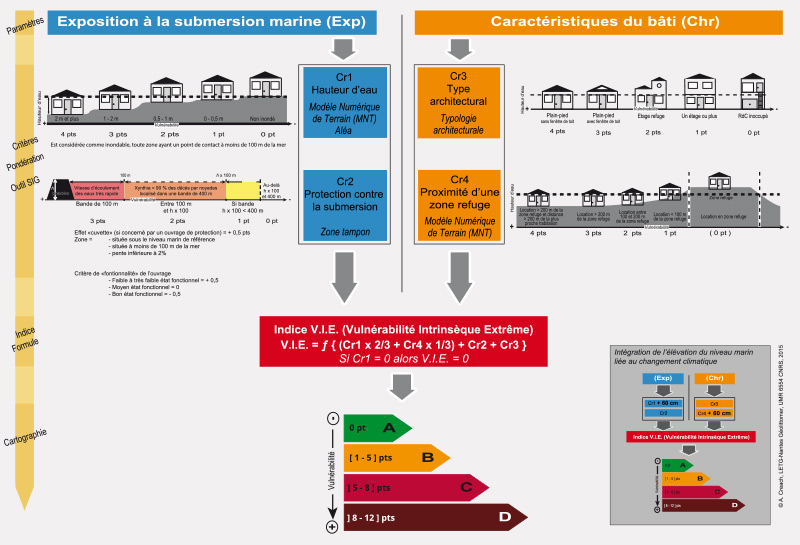

Cet indice repose sur quatre critères de localisation et de configuration du bâti (figure 1), dont le rôle dans la construction de la vulnérabilité a été démontré (Vinet et al., 2011) :

- La hauteur d'eau potentielle à l'intérieur des constructions. Lors de l'événement Xynthia, 100 % des victimes ont été localisées à l'intérieur de constructions où la hauteur d'eau a dépassé un mètre. Ainsi, plus le niveau est important, plus la construction est considérée dangereuse pour ses occupants.

- La distance des constructions aux ouvrages de protection. Lors de Xynthia, 90 % des victimes ont été recensées dans des constructions situées à moins de 400 de mètres d'une digue. Ainsi, plus une construction est proche d'un tel ouvrage (digue ou perré*) plus le niveau d'eau peut monter rapidement à l'intérieur en cas de surverse ou de rupture de l'ouvrage. Cela peut donc créer un effet de surprise pour les occupants qui peuvent se retrouver piégés.

- L'architecture des constructions. Lors de Xynthia, 78 % des victimes sont décédées dans des constructions de plain-pied. Ainsi, les constructions de plain-pied sont considérées plus dangereuses que les autres, car elles peuvent piéger les occupants du fait de l'impossibilité de se réfugier en hauteur. À l'inverse, les constructions où le rez-de-chaussée est inoccupé seront considérées peu vulnérables pour les occupants.

- La proximité de zones refuges. Une zone refuge est une zone naturellement hors d'eau où les populations peuvent se réfugier. Plus une construction est proche d'une telle zone et plus il sera aisé pour les occupants des constructions concernées d'y accéder en dernier recours en cas d'inondation.

Pour chacun de ces critères, une note de 0 (non vulnérable) à 4 (très vulnérable) a été calculée pour chaque construction étudiée. Une formule a été mise au point afin d'agréger et de pondérer ces notes pour attribuer à chaque construction une valeur finale (Indice V.I.E.) qui va de 0 (non vulnérable) à 12 (très vulnérable).

Les résultats ont été cartographiés suivant 4 classes :

- Classe A : non vulnérable. Indice VIE = 0.

- Classe B : vulnérabilité faible. Indice VIE = [1 à 5].

- Classe C : vulnérabilité importante, niveau de danger élevé pour les populations les plus fragiles. Indice VIE = ]5 à 8].

- Classe D : vulnérabilité extrême, les occupants peuvent être piégés en cas d'inondation. Le niveau de danger y est donc très élevé pour tous les occupants. Indice VIE = ]8 à 12]

Une validation statistique a permis de confirmer la robustesse de l'indice. Les résultats ont également été confrontés avec les retours d'expérience de la tempête Xynthia et ont montré une grande cohérence entre les constructions identifiées en Classe D par l'indice et les constructions où des décès avaient effectivement été enregistrés lors de l'événement (Creach et al., 2015).

Figure 1 : Méthodologie de construction de l'indice V.I.E.

Figure 1 : Méthodologie de construction de l'indice V.I.E.

La validation du critère a été réalisée sur les trois communes de la baie de l'Aiguillon durement impactées lors de Xynthia et une analyse prospective a été menée sur les communes de l'île de Noirmoutier.

À partir de ce diagnostic initial de la dangerosité du bâti pour les occupants, différentes stratégies de réduction de la vulnérabilité ont été proposées :

- La protection, par le rehaussement et le confortement des digues.

- L'adaptation architecturale qui consiste en la construction d'étages refuges aux habitations de plain-pied.

- La prévention, l'alerte et l'évacuation préventive.

- La relocalisation.

Ces différentes mesures permettent d'agir sur l'un des critères de l'indice et donc de le recalculer et de produire de nouvelles cartes de vulnérabilité. Il est donc possible de comparer l'action de chacune de ces mesures par rapport au diagnostic initial de la vulnérabilité. Bien évidemment, chacune de ces mesures a un coût de mise en œuvre (coût d'investissement) ainsi qu'un coût d'entretien dans le temps. L'intérêt est donc d'identifier, au cas par cas, les mesures qui présentent le meilleur rapport entre le gain de réduction de vulnérabilité et la somme investie.

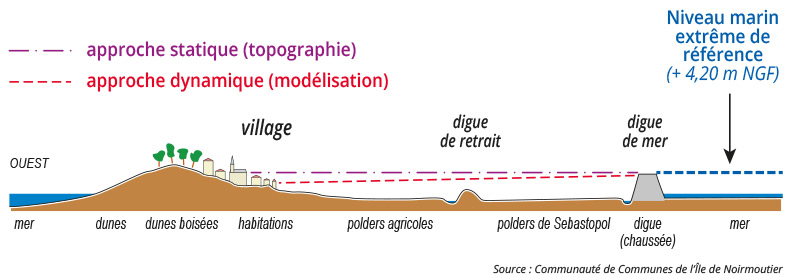

Le scénario retenu pour l'application de la méthode est basé sur un niveau marin à 4,20 m NGF*, soit la valeur retenue dans le cadre de la réalisation du PPR*.

La méthode d'inondation « statique » employée (superposition topographie/niveau marin), couplée à la « transparence » des digues, conduit à surestimer les hauteurs d'eau (Breilh et al., 2013), paramètre qui influe sur le nombre de constructions retenues dans le calcul de l'indice et qui majore le résultat du critère relatif aux hauteurs d'eau à l'intérieur des constructions (figure 2). Cela est particulièrement vrai pour des surfaces inondables importantes telles que des zones de marais (Breilh et al., 2013).

Pour limiter cela, il faudrait recourir à l'utilisation de modèles hydrodynamiques intégrant la simulation des écoulements, couplés à des modèles probabilistes de rupture de digues (Di Mauro et Lumbroso, 2008 ; Bertin et al., 2014). Ces modèles sont plus réalistes, mais néanmoins onéreux et requièrent des compétences techniques (Ramirez et al., 2016). De plus, ils reposent sur des hypothèses qui peuvent différer selon les événements que l'on souhaite modéliser (coefficients de rugosité ; nombre, largeur et chronologie des brèches). L'utilisation d'une méthode statique permet de s'affranchir de ces hypothèses. Elle permet de traiter de manière égalitaire l'ensemble des constructions situées en zone inondable et donc de centrer le diagnostic plus sur la vulnérabilité que sur l'aléa. Un compromis pourrait être l'utilisation de la méthode alternative proposée par Breilh et al. (2013), pour laquelle l'estimation des volumes franchissant permet une évaluation plus réaliste des surfaces inondées et des hauteurs d'eau.

Figure 2 : Approche statique et approche dynamique de la submersion marine.

Figure 2 : Approche statique et approche dynamique de la submersion marine.